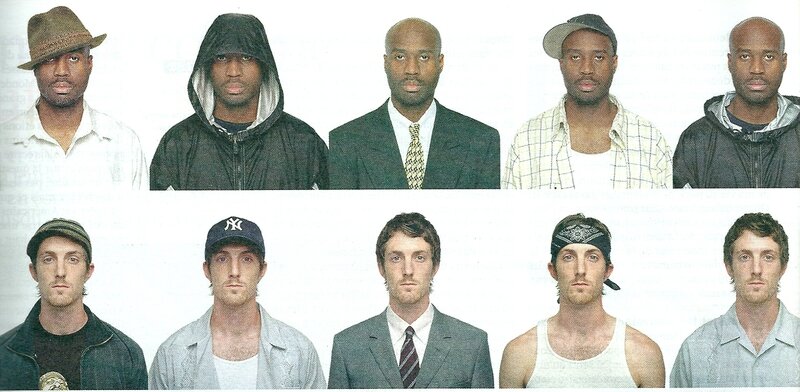

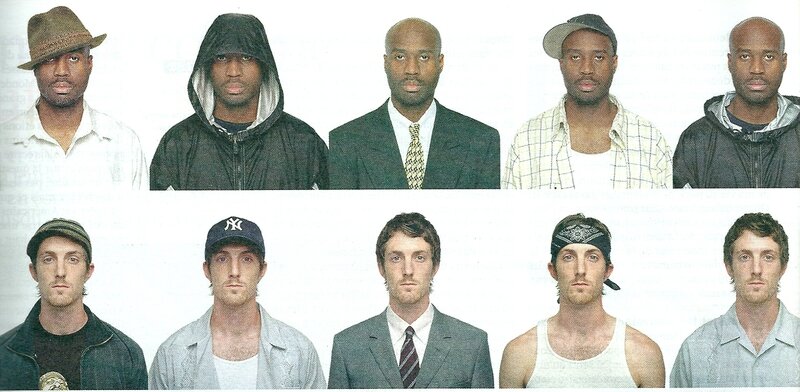

Le code du piéton noir aux Etats-Unis d'Amérique

Voici l’extrait d’un article de l’essayiste et journaliste Garnette Cadogan d’origine jamaïcaine, publié dans la revue américaine biannuelle Freeman’s le 1er octobre 2015 et repris par le Courrier international du 29 septembre 2016. Garnette Cadogan nous montre que « dans la rue, la liste est longue des comportements à éviter pour les Africains-Américains : ne pas courir, ne pas porter de capuche, ne pas poireauter à un croisement… Une méprise est si vite arrivée ». Quand l'arbitraire est érigé en loi implacable contre une catégorie humaine...

Quand je suis arrivé à New York, en 2005, j’étais un adulte prêt à se perdre dans « les foules de Manhattan avec leur chœur turbulent et musical »(Walt Whitman). […] Je longeais les gratte-ciel de Midtown, qui déversaient dans les rues leur énergie sous formes de personnes affairées, et gagnais l’Uppper West Side, avec ses immeubles majestueux de style Beaux-Arts, ses habitants élégants et ses rues bourdonnant d’activité. [...] Quand l’envie me prenait de respirer l’ambiance du pays, je filais à Brooklyn, dans le quartier de Crown Feights, pour trouver cuisine, musique et humour jamaïcains. La ville était mon terrain de jeu.

Mais la réalité m’a vite rappelé que je n’étais pas invulnérable.

Regards hostiles

Un soir, dans East Village, je courais pour aller au restaurant lorsqu'un Blanc devant moi s'est retourné et m'a expédié dans la poitrine un coup de poing si violent que j'ai eu l'impression que mes côtes s'étaient tressées autour de ma colonne vertébrale. J'ai d'abord supposé qu'il était ivre mais j'ai vite compris qu'il avait tout simplement cru, parce que j'étais noir, que j'étais un criminel voulant l'attaquer par derrière.

Si j'ai rapidement oublié cet incident, classé au rang de l'aberration isolée, il m'a été impossible d'ignorer la méfiance mutuelle entre la police et moi. Elle était quasiment instinctive. Ils déboulaient sur un quai de métro ; je les apercevais. (Et je remarquais que tous les autres Noirs enregistraient également leur présence, alors que presque tous les autres voyageurs ne leur prêtaient aucune attention.) Ils me dévisageaient d'un regard hostile. Cela me rendait nerveux, et je leur jetais un coup d'œil. Ils m'observaient fixement. J'étais de plus en plus mal à l'aise. Je les observais à mon tour tout en craignant de leur paraître suspect. Ce qui ne faisait qu'accroître leurs suspicions. Nous poursuivions ce dialogue silencieux et désagréable jusqu'à ce que la rame arrive et nous sépare enfin.

Nulle excuse

Je m'étais fixé une série de règles : ne jamais courir, surtout la nuit ; pas de geste brusque ; pas de capuche ; aucun objet brillant - à la main ; ne pas attendre des amis au coin d'une rue, de crainte d'être pris pour un dealer ; ne pas traîner à un coin de rue en téléphonant sur mon portable (pour la même raison). Le confort de la routine s'installant peu à peu, j'en suis évidemment venu à enfreindre certaines de ces règles, jusqu'à ce qu'une rencontre nocturne me les fasse diligemment réadopter.

Après un somptueux dîner italien et quelques verres pris avec des amis, je courais en direction de la station de métro de Colombus Circle - je courais parce que j'étais en retard pour rejoindre d'autres amis. J'ai entendu quelqu'un crier, j'ai tourné la tête et j'ai vu un policier qui s'approchait, son pistolet braqué sur moi. "Contre la voiture !" En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, une demi-douzaine de flics m'ont entouré, plaqué contre une voiture et m'ont menotté. "Pourquoi courais-tu ?" Les flics ont ignoré mes explications et ont continué à me harceler. Tous sauf un : un capitaine. Il a posé la main sur mon dos et a déclaré à la cantonade : "s'il avait couru depuis un moment, il transpirerait". Il m'a expliqué qu'un Noir avait poignardé un passant quelque temps auparavant à deux ou trois bloc de là et qu'ils le recherchaient. Il m'a dit que je pouvais partir. Aucun de ceux qui m'avaient interpellé n'a jugé nécessaire de me présenter des excuses. Ils semblaient estimer que ce qui était arrivé était ma faute parce que je courais.

J'ai alors réalisé que ce que j'aimais le moins dans le fait de marcher dans New York, ce n'était pas de devoir apprendre de nouvelles règles de navigation et de socialisation - chaque ville a les siennes. C'était plutôt l'arbitraire des circonstances dans lesquelles ces règles s'appliquaient, un arbitraire qui me donnait l'impression d'être redevenu un gamin, qui m'infantilisait. Quand nous apprenons à marcher, chaque pas est dangereux. Nous apprenons à éviter les collisions en étant attentifs à nos mouvements et très attentifs au monde qui nous entoure. En tant qu'adulte noir, je suis souvent renvoyé à ce moment de l'enfance où je commençais juste à marcher. Je suis en alerte maximum, aux aguets. Une bonne part de ma marche ressemble à la description qu'en avait faite un jour mon amie Rebecca : une pantomime exécutée pour éviter la chorégraphie de la criminalité.

Vigilance

Marcher, quand vous êtes noir, restreint l'expérience de la marche. Au lieu d'avoir le sentiment de flâner sans but dans les pas de Witman, Melville, Kazin et Gornick, j'ai souvent l'impression de marcher sur la pointe des pieds de Badwin - le Badwin qui écrivit, dès 1960 : "Rare est en effet le citoyen de Harlem, depuis le paroissien le plus circonspect jusqu'à l'adolescent le plus remuant, qui n'a pas des tas d'histoires à raconter sur l'incompétence, l'injustice et la brutalité de la police. Je les ai moi-même subies ou en ait été témoin plus d'une fois." Marcher me donne à la fois le sentiment d'être plus éloigné de la ville, en raison de la conscience que j'ai d'y être perçu comme suspect, et d'en être plus proche, par l'attention permanente qu'exige ma vigilance. Cela m'amène à me promener de façon plus déterminée, à me fondre dans le flux de la ville plutôt que de m'en tenir à distance pour pouvoir l'observer. Marcher - l'acte simple et répétitif consistant à mettre un pied devant l'autre afin de ne pas tomber - ne se révèle pas si simple que cela lorsque vous êtes noir.

Garnette Cadogan

Article publié le 1er octobre 2015.

° Images : le Courrier international.